こんにちは。鹿背山城プロジェクトチームのKです。

木津の文化財と緑を守る会では、2月14日(日)『狼煙と鐘の大実験』(平成27年度 鹿背山城なんでも知ろう連続講座④)を開催しました。当日は荒天が懸念されましたが、雨は朝のうちに止み、青空の見える鹿背山城から無事に狼煙を揚げ、半鐘を打ち鳴らすことができました。

一昨年度の『歴史探訪ウォーク 鹿背山城から多聞城へ』と昨年度の『第1回 鹿背山城のろし大実験』に続き、戦国時代の情報伝達を考える企画の第三弾となった今回の実験の最大のテーマは「鹿背山城で有事の際に鐘を鳴らした場合、その音は果たしてどこまで届くのか?」を確かめることでした。

今回の実験で使用した鐘は、鹿背山城の主郭まで持ち運べるサイズであることや、素人が簡単に鳴らすことが出来る必要もあり、消防団に保管されていた半鐘をお借りしました。ただし、当日の中井均先生のご講演でもご指摘いただいたのですが、戦国時代にお城や戦場で使われた鐘がいわゆる半鐘と呼ばれる小型の釣鐘だったのかどうかという疑問が残りました。

銘に「山城州相樂郡和束庄富景山醫光禅寺」や「延寳七巳未暦霜月吉祥日」と見えます。田中淳一郎先生(山城郷土資料館資料課長)の調査により、醫光禅寺は和束町撰原にあった臨済宗永源寺派・正法寺の末寺だったことが判りました。

中井先生のお話に出た各地の山城に残る『鐘の丸』や『鐘搗堂』などと称される曲輪の伝承からは大型の梵鐘の様な鐘が想像できますし、戦場で陣鍾として使われたといった伝承を持って各地に伝わる鐘も、多くが梵鐘と呼ばれる大きさであることからも、やはり戦国時代の情報伝達には梵鐘の方が相応しいのではないかという気がしました。

私自身、今回の実験を意識して『陣鐘』として使われたとの伝承を持つ二つの鐘を京都市内で訪ねたのですが、ともに梵鐘と呼ばれる大きさの鐘でした。

また、鹿背山城の頂上から半鐘を鳴らしても、せいぜい2km程度の距離しか届かず、それ以下の距離でも地形によっては麓の集落でさえ聞こえない場所が多くあったという今回の実験結果も山城で使われた鐘が半鐘ではなかったことを裏付けているように感じます。

(※結果を含め、今回の実験の報告は何かしらの形で行われる予定ですので、今しばらくお待ち下さい。)

この点、来年は是非とも梵鐘で実験…といいたいところですが、鹿背山城の主郭まで梵鐘を持ち上げることは到底出来そうにありません。

何か良い方法をお持ちの方が居られましたら是非とも『木津の文化財と緑を守る会』までご一報下さい(笑)。

折角ですので、終わりに私が京都市内で訪ねた二つの梵鐘をご紹介いたします。

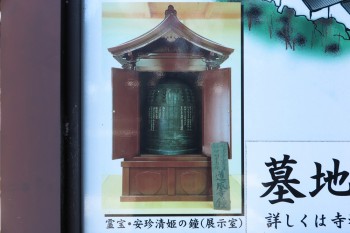

●京都市内北部(洛北)の岩倉にある妙満寺(顕本法華宗総本山)には能の演目『道成寺』で知られる『安珍清姫の鐘』と伝わる釣鐘があります。この鐘は天正13年の豊臣秀吉による紀州攻め(根来攻め)の際に仙石秀久という豊臣配下の武将が道成寺裏の山林で見つけて陣鐘として使い、そのまま京都に持ち帰られた後に、安珍・清姫の怨念を法華経の力で解くために妙満寺に納められたと伝えられています。高さ約1m、直径約63cmの小振りな梵鐘ですので、馬に曳かせるなどすれば陣鐘として戦場で運ぶことも容易だったのかも知れないと想像しました。

鐘が納められた頃の妙満寺は京都の中心部に近い現在の京都市役所の北側辺りにありましたが、昭和43年に洛北に移りました。本堂からは境内に建つブッダガヤ型の仏舎利塔と比叡山の組み合わせという奇観を楽しむことが出来ます。

安珍・清姫の鐘は展示室(有料)で公開されていますが撮影は禁じられていますので、こちらは看板にあった写真を写したものです。

●京都御苑のすぐ東にある本禅寺(法華宗陣門流大本山)には大坂夏の陣で徳川方が陣鐘として使ったとされる鐘があり、今も同寺の梵鐘として使われています。もともとは豊臣秀頼の命により大坂の法安寺(法案寺)に寄進された鐘でしたが、夏の陣で使われた後、徳川家の家臣・大久保彦左衛門(忠教)に与えられ、法華宗の信徒だった彦左衛門から本禅寺に寄進されたと伝わっています。

本禅寺の梵鐘は昼間であれば誰でも自由に観ることが出来ます。

本禅寺の鐘は今も現役で搗かれていますので、大坂夏の陣で使われたことが事実であれば、現在のNHK大河ドラマの主人公・真田信繁(幸村)をはじめ、豊臣方や徳川方の名だたる武将達が聴いたかも知れないのと同じ音を聴くことが出来るということになります。

鍾銘から「法安寺」や寄進者である「豊臣秀頼」、奉行の「片桐且元」の名などを読み取ることが出来ます。

Comments