2月4日4名の参加で整備を行いました。

整備の前に、12日の狼煙リレー準備として主郭に狼煙用のポールを立て、万一の防火用に周りの枯葉をどかしました。

整備作業は2日行った上の通路の竹を除き通りやすくした。長く太い竹は重く、竹の密集したところでは切った竹の処理のために動かすのに難儀します。1本の竹を切るにも広範囲に間引かないと処理が難しいです。

2017/2/5

2月4日4名の参加で整備を行いました。

整備の前に、12日の狼煙リレー準備として主郭に狼煙用のポールを立て、万一の防火用に周りの枯葉をどかしました。

整備作業は2日行った上の通路の竹を除き通りやすくした。長く太い竹は重く、竹の密集したところでは切った竹の処理のために動かすのに難儀します。1本の竹を切るにも広範囲に間引かないと処理が難しいです。

— posted by kanri at 05:12 pm

2017/2/2

2月3月の城整備は定例以外に、有志で毎週木曜日に行うことにしました。

2月2日(木)は事務局長と2人で行いました。

1月中ごろの寒波の強風による倒木が気になったのでコースを一巡しました。

楢枯れによる枯れ枝が結構落下してます。通行の邪魔になるところは片づけました。

幹が通路の上に倒れているところがありました。枝は片づけ、幹は軽くまたげば通れるのでそのままにしてます。

主郭の西側の谷の方に、整備伐採した竹をきれいに積み上げたところがあります。

これからも、同じように伐採竹を積む予定ですが、この周辺は数年竹の伐採は行っていないので竹が生えて場所ありません。

そこで、作業しやすいように場所を確保しました。

と、いうことで今日は巡回を作業準備で終わりました。

— posted by kanri at 06:38 pm

2017/1/14

1月14日(土)五名で整備に入りました。

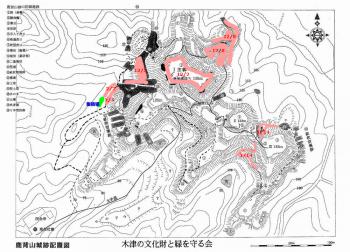

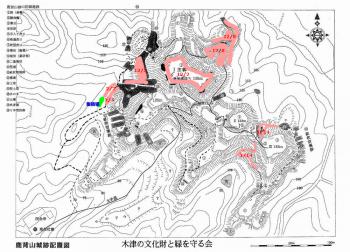

今日の予定は、曲輪Ⅲの西側の倒木の撤去と、北側の縦土塁付近の整備です。

また、縦土塁付近は竹でコースが分かり難くなっているので、竹の伐採と倒木の整理をやりました。

曲輪Ⅲの登り口には現地説明会のときに取り付けられた竹の手すりが無残な状態になっているので撤去しました。

寒波襲来で朝から底冷えの寒さでしたが、山の中へ入ると風もなく時々日がさし、作業日和というところでしょうか。昼前には予定通りの作業を終えることができました。

— posted by kanri at 05:56 pm

2017/1/13

1月8日「歴史探訪」で中井先生の案内で近江八幡山城と北之庄城を訪ねました。

今回は会員以外の方を含め、28名の申し込みがありました。

近江八幡図書館で中井先生に事前レクチャーを受け見学に出かけました。

八幡山城は石垣、北之庄城は桝形虎口が見どころということです。

まず、図書館裏手にある山麓居館群で石垣を見学し、八幡山へは徒歩の人とロープウェイを利用する人に分かれて登りました。

登山中にポツポツと降り出した雨が展望台で昼食をとり、出発するころには本降りになってました。

瑞龍寺の門が建っている八幡山城の本丸の虎口の石垣を見た後、西ノ丸へと向かいながら本丸の周囲の石垣を見学しました。

北ノ丸からは安土城・観音正寺城あたりが見え位置関係がよくわかります。

北ノ庄城へは尾根通しの登山道を行きます。高低さがあり、雨で滑りやすくなった道を何度も滑りながら行きました。

北ノ庄城は手入れされていない里山で、土地勘が無ければ登山道を外れると迷子になるのは間違いなしです。

城内に入るところにある、空堀と土塁は規模が大きく見事です。登山道を外れブッシュの中を歩いている間右手に土塁がしばらく続いてました。

案内してもらった桝形虎口は、きれいで「桝形虎口の見本」の様だと思いました。

その後、七つ池・曲輪跡を見学して、登山道に出て下山しました。

今回、私と事務局長が殿を務めましたが誘導がうまくいかず、本体からずいぶんと遅れ皆様に心配をかけました。

— posted by kanri at 06:55 pm

2016/12/8

予定行事ではありませんが、12月5日の作業終了後に話し合って12月7日に3名で整備に入りました。

水の手周辺とその東側の尾根周辺の空堀・曲輪の笹刈りと枯れ枝の片付を行いました。

楢枯れで朽ちた枝が落下して、太いのだと15cm~20cmぐらいのがあり笹に埋もれているので笹刈り作業も注意が必要です。

整備後は尾根の東側の曲輪や竪堀が見やすくなりました。

入山される方は「鹿背山城跡は山」であるとの認識で、城見学には十分気を付けてほしいと思います。

楢枯れが進んでいて、いたる所に枯れ枝が落下していて危険です。

また、山道は大変滑りやすい所が多いです。

足元には十分注意をしてください。

— posted by kanri at 05:45 pm

Comments